【大紀元2021年05月23日訊】(大紀元記者陳遇綜合報導)位於倫敦市中心的西敏寺(Westminster Abbey)在英國歷史上具有非常特殊的地位。這裡是王室成員接受加冕的地方,也是許多先驅和著名人物的長眠之所,比如無名戰士墓是紀念那些在戰爭中失去性命的先人,還有威廉·莎士比亞(William Shakespeare)、溫斯頓·邱吉爾(Sir Winston Churchill)、威廉·布萊克(William Blake)、艾蜜莉·勃朗特(the Brontë sisters)、珍·奧斯汀(Jane Austen)和魯德亞德·吉卜林(Rudyard Kipling)等多位文學家和政治家的紀念碑。

此外,大文豪狄更斯(Charles Dickens)、牛頓(Sir Isaac Newton)、韓德爾(George Frideric Handel)也都埋葬在這裡,名人不勝凡舉。這裡也是英王威廉一世於1066年統治英國以降,往後每一位英國君王加冕的場所。

這間大教堂最早建於西元960年,原為本篤會的修道院,後來在1065年由盎格魯—撒克遜王朝的國王懺悔者愛德華(Edward the Confessor)將其重建。本篤會是天主教的一個隱修會,強調脫離俗世的隱修活動。西敏寺一直到1539年都屬於本篤會修道院,因此在建築設計上也保有修道院特有的空間,除了做禮拜和宗教儀式的地方,還有供修士和修女工作與居住的空間,基本上是一個自給自足的單元。現今西敏寺的建築風格主要以哥德式為主,由亨利三世於1245所建,是英國最重要的哥德式建築之一。

哥德式建築風格興起於歐洲的中世紀中期,源自於法國,是由古羅馬建築發展而來的。說到哥德式建築,或許最先想到的就是巴黎聖母院;有著高聳的尖塔和兩側伸出牆外的飛扶壁,入口立面是非常繁複的尖拱門,內部則有色彩斑斕的彩繪玻璃和高挑的肋狀拱頂,並且在很多支撐結構上還有許多精美的雕刻裝飾。

英王威廉一世又被稱為「征服者威廉」,他從法國諾曼第來到英國並成為英格蘭國王後,也將許多法國和歐洲文化帶入了當地,其中包括哥德式建築。哥德建築在英國盛行的時間相當長久,甚至在18至20世紀間還出現了一連串的哥德復興,成就了英國許多教堂和大學建築的經典形象。

如今,西敏寺的入口是倫敦最著名的地景之一。放眼望去,最引人注目的便是三座大尖拱門和懸掛上方的圓形玫瑰花窗。仔細一瞧,您會注意到頂端的四座尖塔和他們之間相連的飛扶壁。您或許會納悶,為何立面上的石材顏色略有差異呢?因為教堂選用的這種砂岩會不斷地風化,加上煤炭的煙燻作用,因此自19世紀至20世紀後期陸續翻修後便留下了深淺不同的顏色。

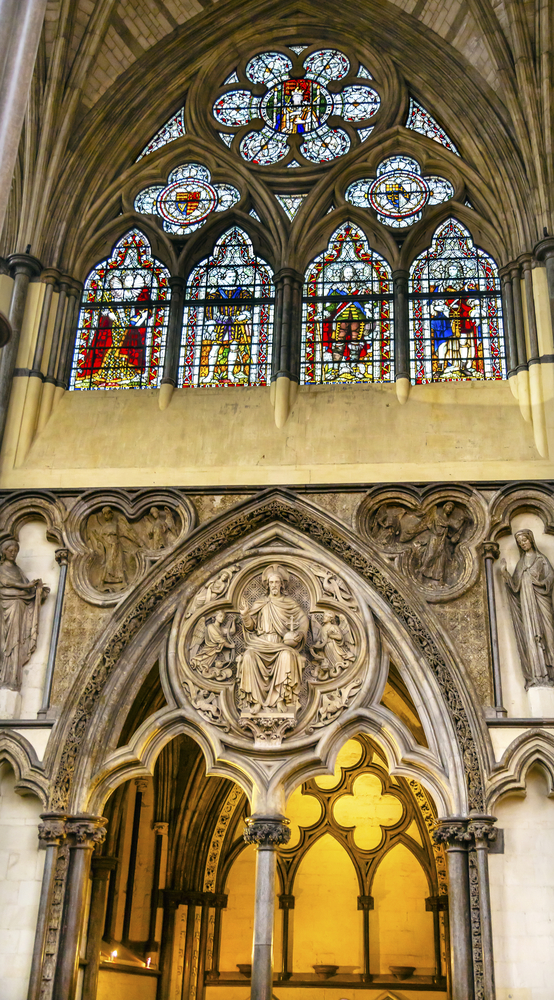

再仔細觀察,您會發現入口立面重要的柱子和尖塔上都有許多精美的雕刻,像是中央尖拱門上方豐富的人物雕像。最頂層是耶穌,周圍環繞著天使,中間一層坐著的人物是聖徒們,底層一排正在行進的隊伍則是各種職業的代表,像是音樂、繪畫、法律、歷史,以及建造教堂的君主等。

在西側入口的尖拱門上,則為紀念10位20世紀殉道者的雕像,包括在納粹主義、共產主義和宗教偏見下的受難者。

在西敏寺的東南側有一間延伸出來的圓型空間,叫作教士會禮堂(Chapter House)。這種禮堂空間是修道院建築的特色之一,在英國的教堂中相當常見,因為當地許多教堂的前身都是修道院。這裡是教士們會面的空間,他們經常在此讀經或聽講,因此這個空間通常也會有許多精美的裝飾。

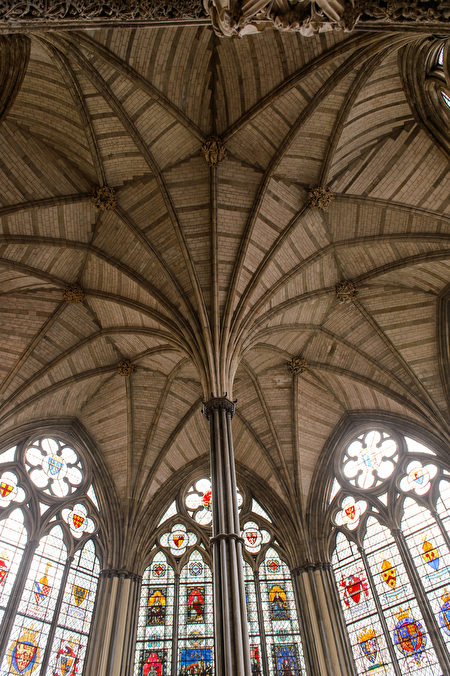

西敏寺的教士會禮堂約建成於13世紀英王亨利三世期間,距今已有超過800年的歷史了。這是一座八角形的圓廳,有著挑高60英尺(約18公尺)的哥德式石造拱頂,四周邊緣有一層層的座椅位置。在過去,修道院院長和多達80位本篤會修士會在這裡圍著圈坐著,是他們一起禱告、學習、討論當日工作和院長決定懲處的地方。此外,教士會禮堂也是1257年國王的大諮議會舉行地點,也是現今英國國會的前身。

教士會禮堂牆上描繪《啟示錄》和《最後的審判》等聖經故事的壁畫繪製於14世紀。四周的柱子之間也有許多雕刻裝飾,像是連接西敏寺一側的尖拱門上有著一個天使環繞著耶穌的浮雕,非常精巧細緻。而上方的彩繪玻璃,則描述著國王和王后的榮耀。在連接禮堂走廊的牆上也有許多壁畫,像是《聖母領報》描述著聖母瑪利亞和大天使加百利等的故事。這座走廊的地板是全英國最精美的中世紀磁磚鋪面之一。

亨利七世聖母堂(Henry VII Lady Chapel)位在西敏寺東翼延伸出來的空間,這座被譽為「世界奇觀」的禮拜堂花了十年的時間建造,最後完工於1516年,約為亨利七世駕崩後的六年。這座禮拜堂是15位英國國王和王后的長眠之所,包含伊麗莎白一世、瑪麗一世、喬治二世等。

亨利七世在這座聖母堂上投注了大量的心血,其最著名的莫過於中世紀的扇形拱頂天花板。扇形拱頂是哥德式拱頂的一種變化型,在英國發展到極致。這種拱頂的所有肋柱都以同樣的間距向天花板旋轉排開,形成像扇子一樣的紋路,這些扇狀排開的肋條在屋頂相交,拼湊出更為豐富的幾何圖樣。這座聖母堂的四面也都是高挑寬大的彩繪玻璃,在其之下則有95座聖徒的雕像圍繞著禮拜堂。

西敏寺內會舉行宗教儀式活動,像是每天都會有唱詩班活動。不過有趣的是,該教堂卻獨立於英國教會的管轄範圍之內。它既不是大教堂,也不是教區教堂。它直接對英國君主負責,因此也被稱為「王室專屬」的,至少在1560年的伊麗莎白一世女王是這麼認為的。◇

部分摘自英文《大紀元時報》A British Treasure: Westminster Abbe。

責任編輯:茉莉 #